> 3Dプリンター関係 > 熱溶解積層

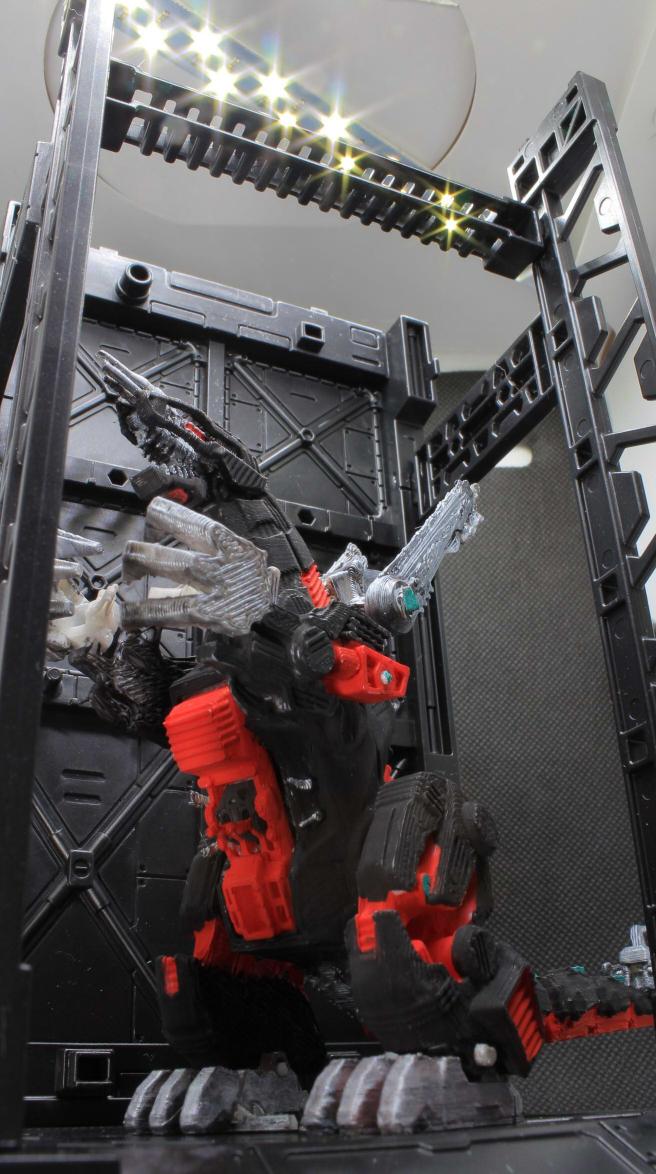

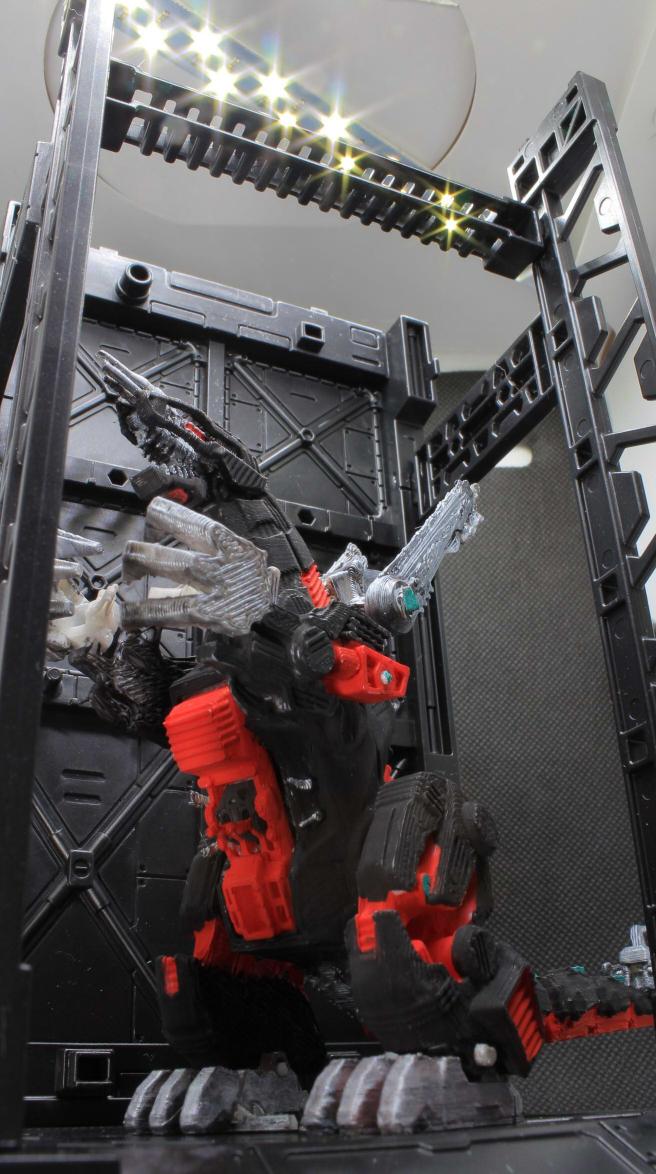

FZ-1 デスザウラー

ゾイド・デスザウラー

デスザウラー Ver4C.1.0

15年目の亡霊

デスザウラー Ver4C.1.0は

以前の4B.16c

からのビルドアップにより

設計を従来の4.36.6に差し戻したマイナーバージョンアップである

これは長期間、制作間隔がひらいてしまった事に加え、

印刷機が光造型から熱積層型に変更された事により

フレームを一体化して印刷速度を上げるメリットが喪失した為

面積よりも体積を優先して、従来の内部フレームを分割する設計に

差し戻し、全体の構造を見直した、全設計変更バージョンである。

このため、制作再開への意気込みを籠めて、バージョン5が一度は与えられた。

表記規則によるメジャーナンバーアップは、基本的に

全て作り直した場合にのみ行われるが、

本バージョンは従来の設計を大半を引き継いでいる為、バージョン5ではなく

4cが与えられている。

つまり、本機は、4B.16Cで培われた技術とデザインを、

4.36の設計コンセプトを引き継いで再設計・リデザインされた

フルリメイクと表現して差し支えの無い、

新生の名に相応しい出来となっている。

再誕 Ver4c

ソレは新たなる誕生か、過去の亡霊か・・・

世間ではデスザウラーリメイクで沸き立つ昨今

本当に長かった、もうこの日は来ないかと思った

今こそ改めて言おう「お帰り、デスザウラー」

(撮影に使用したのはセリアで購入した基地・連結ディスプレイベース、です)

・ついに塗った!

以前作ったMK2と比較。

設計と印刷は高機動実験機が先だが、塗装はMK2が先。

濃い茶色+赤部分も色を若干変更している。

増設チューブや首の動力パイプの塗り別けも頑張った。

頭部は実は再生産している。(MK2時に再出力した)

ツノ部分が光造形より太くしたが、それでも出力出来ていなかったので

以前の未塗装の写真の時とは別パーツである。

各部が若干太く成っている。

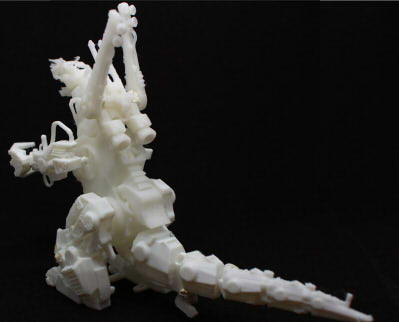

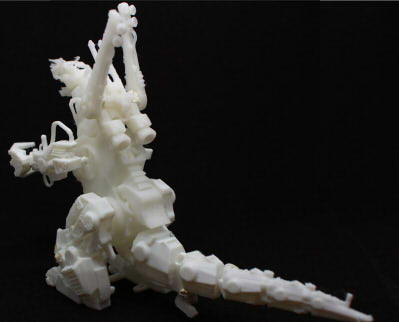

幻の一号機(高機動実験機)

印刷時間が予想より大幅に長かった事もあるが

前機種からの乗り換えや、設計期間を含めると

本当に長い道のりで、あまりに貴重すぎて大事に保管してある。

当初は削って接着して組み立てて塗って完成させる予定ではあったが

コレまでに掛かった苦労を思うと失敗が怖すぎて作業できない。

なお印刷だけでも実時間で5ヶ月間を要しており

「勿体無いからもう一台作ろう」とか言い始めた辺りで正気を失っていた疑いが…

デスザウラーMK2(量産型)

印刷時間が掛かるので

精度、強度、印刷時間などを考慮して

モールドや可動を見直し修正を行ったバージョン

本来は最適化した調整により品質向上を見込まれたが

しかし、フィラメントの劣化や印刷機の不調などから大幅な品質低下を免れず

期待した水準には到達していない

量産型といいつつ印刷時間が大差なく、部品生産成功率も高くないなど

企画倒れである

量産型だが、1台分しか存在しない

プリンターが現状動かないため、最終生産型である・・・

なお2台目の量産型は設計変更を行い印刷速度が(僅かながら)向上した事もあり

比較的順調にトラブル無く作業が進んだが、

見届けると

まるで二号機の完成を待っていたかのように

(マザーボードが)静かに息を引き取った

ニューガンダム頭22m(23~24m)

デスザウラー21m

後ろの食玩ガンダムは参考に並べた物で

スケールは同一ではありませんが、

だいたいコレくらいのイメージだと思います。

・

巨大ゾイドといえば鈍重なイメージが有りますが

ガンダム程度の大きさと考えれば

ビュンビュン飛んだり走ったりしても、まあ違和感は無いかも?

・

ガンダムが大雑把に人間の10倍と考えれば

90km/hのスペックは、

スケールスピードで時速9キロになります

人間がやや早めに歩く程度ですね。まあ常識的な動きです。

デスザウラー2号機を先に完成させているのは

1号機の方が希少パーツを使っていて絶対に失敗したくないので

組み立てや塗装の試験を兼ねているからです。

その為に部品構成もコスト削減です

まさに低コスト量産型w

いや、目的を考えれば、こっちの方が実験機っぽい??

デスザウラー Ver4C.1.2

Ver 4c.1.2は従来のアップデートとは根本的に異なります

極めて大きな意味を持つマイナーバージョンアップです

コレが始めての意味を持つ改修となるのは

前バージョンである「4c.1.1」が初めて印刷を成功したモデルだからです。

4c1.0がスライスソフトの理解不足により変換に問題を抱えていたのに対し

(光造詣を前提としていた為、モールドを簡略化したがそれでも精度が不足していた)

4c.1.1は印刷にまで漕ぎ着けた初のバージョンとなりました。

つまり、4c.1.2では印刷の結果を見てフィードバックを行う

初の修正版と成ります。

これは、コレまでの4年間とは全く別の意味を持つ

大きな一歩と成ります。

Ver 4B.36.6 光造詣最終バージョン

Ver 4c.1.0

フィラメント型。内部フレームを再度分割式に戻す。変換ソフトの仕様と相性が

Ver 4c.1.1

細部モールド・関節省略。フレームを再度一体構造に改める。祝!初印刷

Ver 4c.1.2 細いパーツの強化。装備をMK2版に

精度の問題で印刷できなかったモールドが一部に見受けられるものの

組み立てそのものは問題なく、干渉や稼動に支障も無く

印刷機の仕様上プリントできないなどのトラブルも無く

熟慮されて何のミスも無い設計で有る事が再確認出来た。

ただやはり実際に印刷してみると、

操作のミスで一部パーツを破損してしまったり、

(プレートを外す前に、加熱したヘッダで擦ってしまった・・・泣)

強度不足で組み立て中に細いパーツを折ってしまったり(涙

そういったトラブルは起きてしまった為、

どうせもう一台くらい作って並べたいし、

どうせ印刷するなら改修版にして、装備も少し差別化して楽しもう、

となったのが4c1.2である。

印刷だけで4年、設計を含めると10年以上経ってしまいましたね

ああ、そういえば発売されるらしいですね、デスザウラー(笑

もう絶対に再販とか無いだろうと思って自作に踏み切ったのに

世の中なにがあるか分かりませんね・・・

やっとココまで来たのに、なんか素直に喜べない自分が居ます(苦笑

あれ買ったら、何の為にコレ作ったんだ??ってなって

モチベが折れそうで。

ある種の意地みたいな物ですね。

昔なら喜んで買ってた気もしますが

なんかこんなモヤモヤした気持ちで買いたくないなぁ

とか思って今回は見送って指をくわえて眺めてます

たぶん、後で「なんであの時買わなかったんだ!!」って後悔しそうな

気がしますが・・・

デスザウラー

3D段階で全身のバランスは徹底的に煮詰めたつもりなのですが

こうして

データ→印刷→塗装→撮影、を経て再び電子画像に戻ってくると

コレで良かったっけ?と感じて手を加えたくなります。

・ミニカーの話

例えばスケールモデルで、

巨大な戦艦、戦闘機、列車、自動車などを

そのままの縮尺で正確に小さくしても

実物を見ると正しい形状に感じない、という現象があります。

ミニサイズを製作する際には、実際の正確な縮尺ではなく

目で見る印象、脳が処理する画像情報、手元での視野角度の問題

小さくする際の材質や金型から受ける影響、

周囲の景色や、サイズの錯覚からくる印象の逆補正など様々な要素を計算して

形状に手を加えていかなければなりません。

しかしコレは難しく

感覚だけに頼っていると、徐々に脳が慣れて

コレで良いと思ってしまったり、

逆に永遠にズレていると感じてしまったり、

理論として確立し

・色の話

人間が着る服のファッションでも

太って見える色・やせて見える服など

色や模様、塗装の具合によって印象は大きく変わります。

3Dデーターの場合は、マテリアルの光源計算によって

正確な色データが再現されますが

実際には、材質の表面のザラツキや、撮影時の証明

モデル自体の影などにより、陰影の印象が異なり

それがモデルの形状の印象を変えてしまう、という事が起こります

特に極小モデルの場合、材質や塗料ムラの影響も受けやすいので

塗装の影響は軽視できません

デスザウラーMK2

マッドサンダーとかにボコボコにされる量産型がコレ(諸説あり)

伝説的な活躍を誇った高機動型との差異は

中央のバックパックがミサイルコンテナ、尻尾のスタビライザーウィング、

エネルギーチューブの省略。

//メタ的には歯が赤くて頭部アンテナが簡略されたモデルがコノ子

当時の子供達の記憶にあるのはMK2だと思う

宣伝用にワンオフされた高機動型と異なり

(当時であれば)現実的に手に入る部品で構成された改造例がMK2。

設定的には明言され区別されていませんが、両者は同一機体の場合も。

大人の事情で(現実的に)1台しかないデス高機動型なので

マッドサンダーに破壊されるシーンはMK2が使用されており、

細部が作りこまれて可動やポージングに勝る高機動型は

後にノーマルに再改造され撮影に多用されたのでしょう。

故に、高機動型=活躍、MK2=かませ、という印象がついてしまった。

駄文。妄想設定。独自解釈。

デスザウラーはノーマルタイプでも充分以上に活躍できて

生産目的を達成できた。

高機動実験機は、国運をかけて戦況を逆転させる為の、必勝の

機体開発だったので

あらゆる可能性を考慮した上で、エースパイロット用にチューニングし

限界まで性能を高めた

その後、ソコまでの性能で無くとも、デスザウラーはノーマルでも充分に

敵に決定打を与える事が可能であり、

一般パイロットには、ピーキーなチューニングは不用と判断された。

後に、マッドサンダーの登場により、

デスザウラーは無敵ではなくなり、様々な強化案が模索された。

高機動実験機は、エースパイロットであるドビーのみが性能を十全に引き出せる

極めてコントロールし辛い、危うい性能バランスで有った為に、

量産型MK2では、推力の増強は程ほどに押さえ、ミサイルや火力の強化など

全体的なバランスの底上げが図られ、スタビライザーウィングの装備により

安定性・操縦性の向上も模索された。

・・・のではなかろうか!?

・メタ的には

デスザウラーには、背中のファンという

(デススターやビッグコアのような、当時のお約束の)弱点が設定されているのだから

公式的にも、コレを如何にして攻略するか!?みたいなドラマのストーリー展開を

想定していた様に思う。

その話を作る上で、背中が隠れた高機動型では都合が悪い。

それ故に、登場後暫くは、ノーマルタイプのデスザウラーが、紙面に登場した。

ノーマルタイプであれば、仮に話の展開の都合上、デスザウラーが負けたとしても

子供たちは「ノーマルだから負けたけど、最強の高機動型なら勝てたかも」と

考える事が出来るので、安心?である。

またコレは、子供たちが手にした商品を活躍させる意味でも

何時までも特注のワンオフ機を使い続けていたのでは

販売している商品と違う物だと印象付けられては、宣伝としては宜しくない、との

考えも有ったかも知れない。

そして時間がたち、新型のマッドサンダーが発売されると、

今度はコチラを宣伝する必要が生じる。

すでに最強格として「高機動型=改造機」のデスザウラーが君臨している以上

新型のデビューを飾り、華々しく活躍させる為には、「格下」の印象すらある

性能的に劣るノーマル機ではなく、強化改造機を打ち破ってこそ、

真の最強と呼べるだろう。

そうしてMK2タイプが引き立て役として量産されたのではないかと。

なんか再現するのは金額を考えると恐ろしい無茶苦茶な改造機も有った気がスルが(笑

※画面は開発中の物です

掲載されている情報は変更される可能性が有ります。

[コメントを書き込む(別窓)] コメント機能テスト運用中

|