> ドール関係 > Amazon素体

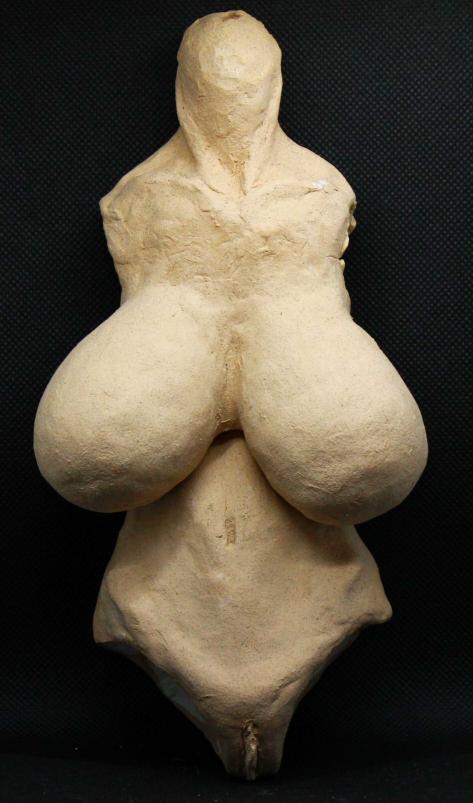

Amazon素体改造2

EMGF-D5A系列は

Amazonで買った素体を基本とした改造作品である

シャツは入らないと思っていたが、スカートも入らなかった(笑

衣装はアマゾンで買った(略

頭は無いと悲しいので暫定。転がってる頭部を乗せてお茶を濁す。

アニメ系の頭が欲しくて自作したかったが、

今更だが長期間放置した弊害で、このタイプのジョイントに合う物を現在持っていない

(平行して製作していたのだが例によって材質問題で凍結され)

(D6系からはゴム引きの球体ジョイントに移行した為)

←Amazon改造2号超乳 →Amazon改造1号巨乳

2年くらい放置していた

ごく最初期の素体。

希少素材であるラドールを使用しており

その後、入手製の良い代替素材へと移行した事から

完成間近で長期間放置されていた

せっかくココまで作ったのに、表面処理だけ

安価で質の悪い素材で仕上げてしまうのは勿体無い、と思い

表面処理も、もっと技術が向上してからキチンと仕上げようと思い

また、その後は素体設計技術が中空方式・球体関節型に変化した為

本素体の開発はメインストリームから外れ、長期間作業が停滞する事となる。

しかし、これ以上放置しても、

何時までも完成できないので、

ある程度で見切りをつけて完成させようと、再開・・・しようと

思ったのだが、なかなか時間が無く

塗装

まとまった作業時間が確保できず

塗装中に何度も中断した為、余り綺麗に出来ずに不満

準備や後処理に十分な時間を取れなかった為に

(中断してそのまま放置して乾燥とか・・・)

ニスも多量のホコリを巻き込んで、表面も散々ではある・・・

D5A3型。と表記する。

記録の時期により表記ゆれがあり、非常に紛らわしい。

・製造経緯

Amazonで購入した安価な人形素体をベースに、

「この素体のオッパイを、もっと大きくしたいな〜」という動機により

部分的に粘土で改造したのが成り立ちである。

従来の樹脂粘土での改造実績により

プラモデルの女の子や、小スケールの人形での経験を踏まえて

大きな人形の改造に挑戦したい。

そして新たな材質として石粉粘土ラドールプレミックス(ラドール青)を採用した。

・表記問題1。爆乳とは・・・

そもそも巨乳と爆乳の違いは何であろうか?

爆乳と超乳の基準とは??

D5A2B型は巨乳とも爆乳とも記載がある

D5A3型は爆乳、超乳などの記載がある

故に、胸の表現のみで言えばどちらか判別がつかない事がある。

誤認を避ける為に、

.爆乳ではD5A2・D5A3型の区別が付かない

.D5A2型は超乳と表記されることは無い

.D5A3型は巨乳と表記されることは無い

などの経緯を踏まえ、

D5A2を巨乳

D5A3を超乳

と記述する事を推奨している。

のだが、これは後に開発した後発ドールと比べると

胸サイズの統一感が無く、これはコレで紛らわしい

・表記問題2。1号とは・・・

順番に1号、2号と呼べば良いのではないか?

入手した順番に番号が振られている

そして

改造した順番でも番号が振られている

そして

入手と改造の順序は異なる

故に

.Amazon人形1号

.Amazon人形2号(改造1号)

.Amazon人形3号(改造2号)

といった表記の重複があり、

単に1号、2号のみを記述した場合、明確ではなくなる

この為「改造○号」との表記を推奨し

出来るだけ「○胸」の表記も併記して誤認を避けるよう配慮が必要である。

・材質の悲劇

ラドール青は、素晴らしい粘土であった

今まで使用していた他の粘土よりも使いやすく

思った通りに造形でき、強度的にも優位性があり

扱いやすかった。

しかし、D5A3型は完成に至らなかった。

理由は明確である。

造形中に粘土が足りなくなったのである。

チョットだけポッチャリ、ムチムチ体型にしよう

と思ったのであるが

見た目上、チョット大きくすると、体積はドカンと増える。

すると使用粘土量が跳ね上がるのだ。

チョット妥協して肉量を減らしたのに、コレである。

当然、手持ちの粘土では足りなくなった。

本音を言えば、粘土を節約し、余った粘土で頭部を作る予定であったが

そちらは断念せざるを得なかった。

(その後、別材質で試行錯誤しながら、頭部製作を行う事になるが、)

(粘土を変えたことでまた別の悲劇が起こるのである・・・)

(それはまた別の話・・・なのであるが)

足りなければ買えばよい、という話であるが

Amazonではラドール青が丁度売り切れてしまい、長期在庫切れ。

本当にタイミングが悪い。

近隣店を回るが、ラドールのような粘土を取り扱う店が無く・・・

これにより他の安価な粘土や、100均粘土を使っての試行錯誤が始まり

材質の強度や造形精度と戦い、これを試すための

材質試験機の開発へと移行していくのである

そしてその後は、Amazon改造ドールから、

重量問題を考慮した中空方式の自作ドールへと開発が移行し

その後は更に3Dプリンター設計へと移行した為

D5A3型は開発中断のまま、長期間放置される事となる・・・

・体重の悲劇

ラドール青は、無印ラドール(赤)に比べると軽量粘土である。

重量比で約2割ほど軽い、とはいえ、ソコソコの重量がある。

そして、先に述べたように、この超乳素体は、それなりの体積と

使用粘土量を誇る。

故に、むちゃくちゃ重い!のである。

・ヒビ問題

・

それはそれとして

Amazonで購入した服を着せてみるが

やはりというか入らない(笑)

・

アクリル

細い棒で混ぜると顔料部分が沈殿し

塗り進めると瓶のソコに行くにつれてドンドン肌色が濃くなる症状が

(粘度が有るので自重では沈殿分離しないが、細かく混ぜていくと、重い素材が

下の方に偏り始める)

(ピンポン球と鉄の球が均一に混ざった状態で、静止状態ではそのままだが

これを棒でグルグル掻き回すと、鉄だけが下に沈んでいく、という状況が

イメージしやすいだろう)

なお、放置すると水が浮いてきて

コレに引き出されて赤の顔料が染み出し

上が濃くなるという謎現象が(笑

混ぜると下が濃くなる

時間経過で上が濃くなる

塗る時はガバッと太い筆で上下を掻き回して絵の具をすくうのが良い

前回は、

「乾燥を避ける為に底の深い容器・瓶で」

「筆は根元まで漬けると固まるので筆先だけ使う」

「攪拌は、専用の攪拌棒を使う」

のが良いと思ったが…

今回の事例を鑑みるに

「沈殿を防ぐ為に浅く広い容器で混ぜる」

「筆は根元まで浸してグイッっとやる」

「攪拌は、筆で行う」

のが良いように感じる

結局、どのやり方も一長一短で欠点は出てくるのだ

・

結局、こういう部分に性能が出てくる

やはり安い100均のアクリル絵の具は駄目だ・・・

工夫次第で使えなくは無いのだが、

安いものを使うと、試行錯誤に時間が掛かり、労力と材料を無駄にしてしまうので

とにかく時間が掛かる

失敗してリカバリーして、別の方法を探して、

蓄えた知識や解決方法は、その特殊な安価な素材にだけ通用するローカルルールで(笑

貧乏暇なし、の典型である

ヒビ問題。

作業が飛び飛びなので何処に書いたか分からないが

一応ココにも顛末を書いておこうと思う。

結論から言えば、

内部にシンクホールが出来ていた。

表面から見れば一本のヒビに見えていた箇所は、

垂直の亀裂は途中から水平方向へと広がり

積層断裂面を形成していた。

そりゃ、いくら上から注いでも埋まらない筈である。

さながら、下水道陥没事故の様相である。

以前推測した、再度水分を吸って乾燥を繰り返すことで

何度も曲がる・伸びるを繰り返して破断が進むのでは?

という原因も当たらずも遠からずであろう。

これは、本ドールへの興味や関心が薄れ

品質を落としてでも完成を優先したが故に、

表面を硬化剤で固めてしまう前に、思い切って

内部がどうなっているか確認しようと思い

問題箇所にナイフを入れてガリガリ削って行ったから判明した事実である。

あのまま大切に、慎重に、丁寧に作業を続けていたら

一生見つからなかっただろう。

ヒビを埋める為に、何度も表面処理を重ねて

丁寧に半年以上、産めて磨いてを繰り返した日々は

完全に無駄であった。

ヒビったら修正は無駄である。

ガリガリ削って埋め戻した方が早い。

とはいえ、この問題は、本品が内部に既製品ドールを、プラスチックの心材として

利用しているが故に

乾燥時の収縮差によって生じた問題とも考えられなくも無い。

この後、複数の材質を混合する材料試験実験では、

また別の工法が必要であったし

ラドールを用いた中空ドールでは、また別の問題と対策があったし

PLAを用いた工法では、剥離断裂には流し込み液の改良で対処した。

つまり作り方により、問題の起こり方は千差万別であり、

それぞれに対策が異なってくる。

既存の常識やネットで得た知識で、これが正解だと決め付けるのは危険だという

典型例であろう

経験とは引き出しを増やすだけで正解を教えない、という基本を忘れては成らない。

改造1号は、塗装2層 コート8層 である。

改造2号は、塗装7層 コート4層 である。

これは、当初、

以前のコートが思わしい結果を得られず、表面のムラを均すのに

3層以上は効果が薄いと判断された為。

この予定であった為に、下地の塗装を、メインの発色に据えて

コートは半透明の3層に留めるつもりであった。

しかし結果的には、塗装での発色が狙い通りに行かず、迷走して7回塗った挙句

コレ無理だからコート材に色混ぜよう、と思い直して

結局コチラも4層塗っている。グダグダも良い所である

・

乾燥の問題

一般的にアクリル絵の具は乾くと色が変わると言われる

エマルジョン樹脂の、乳白色が乾燥すると透明になる為で

塗装直後はやや白っぽく薄く見えても

乾燥後は色が濃くなる、というものだ。

しかし、例えば黒の場合、

乳白色が混ざると、塗装直後は薄く

乾燥すると逆の現象が起こる

また、塗装直後は表面が濡れているため、濃く見えるが

乾燥すると薄くなる、という面もある

ガッシュの場合、

塗装直後は表面が滑らかで濃く見え、

乾燥すると、表面がザラザラで光が乱反射する為

やや色味が薄くなる現象も起こる

これらの複数の減少が、塗装には順番に次々と

それもその時の気温、混色した色、湿度、塗り方、素材など

様々な要素によって速度と順番を入れ替えながら発生する

一度濃くなったかと思えば、次に見た時は薄くなっており

ある程度乾く、のであれば10分程度で十分なのだが、

最終的に落ち着くまで2、3日は余裕を見る必要がある

・

Amazon2号・3号の表面塗装では

半透明のニスを混ぜて積層したために

肌色の調子を見るのが非常に難しかった

塗って乾くまで3日待ち、8層重ねて、確実に固めるのに

都合24日かかる訳である(途中ダラダラするともっと掛かる)

最終的にどんな肌色に成るのか1ヶ月待たないと分からない。

半透明を重ねるので、下地の色も影響して、塗るたびに色が変化していく

勿論、塗ってからコレは駄目だと気付いても、

結果を見ながら調整、などは出来ないのだ。カンである。

予め、テストピースで試せば良いじゃん?と思うかもしれないが

それを確認するのに一ヶ月も待てない。

調整してまた次は一ヶ月、とかやってると絵の具がカビて腐ってしまう。

つまり過去の経験から大体コレくらいだろう、と当たりをつけるのである

かなり大きな超乳素体なのですが…

この時点でバストサイズ30cm

1/3ドールなのでスケール換算90cmと考えるとあまり大きくない気も。

前回との差別化もあって、腰や腹も豊満素体にしたかったのですが、

胴体の横幅を増やすと胸のデカさが目立たなくなります。

そうやってアッチをコッチをと順番にグルグル回って、調整を繰り返し、

最終的に全部太くなって、最初の方が良かったね・・・って成るのは

絵や3Dでも良くある事なので、ソコソコで妥協しないと、です。

この時点で既に、以前の爆乳素体と比較して4倍近い粘土を使用しています

かなり重い・・・

単純に費用の面や、関節が重量を支えきれないとか、破損のリスクも上がるので

今回はこの辺で着地点を考えなければならない段階ですが…

ドール制作

経験者にとって当たり前の事でも

やってみなければ判らない事と言うのはある

情報は色々有るんだろうけど、欲しい情報に行き着かないか

視界に入って見てても、その時は意味を理解していないか、

必要性を認識していなくて、頭に入ってない

駄目と言われてる事でも、何故駄目なのか判ってなかったり

間違いだと盲信して駄目だと思い込んで、実はソレが最適解だった事もある

・

石粉粘土は水に濡らすと駄目らしい

水に濡らして表面を滑らかにしたり

乾燥後に新しく粘土を盛ったり出来るのも特徴なので

私は「完成品を濡らすと溶けて台無しになるので注意」

くらいに考えていて

製作中に乾燥して水を足したり、乾燥後に濡らして表面処理をやり直したり

ガンガン濡らしても大丈夫だと思っていた

しかし、これは考えてみれば悪手で有った

駄目では無いが、効率が悪く、単純に難しい・・・

考えてみれば当然で、

例えば、紙で出来ているノートを水に濡らすと、乾燥した後にボコボコに歪んでしまう

品質の良い粘土でも膨張や伸縮は一定に起きるとは限らないので

折角乾燥してる粘土を過剰に濡らすと、膨張して、再度収縮して

また歪んでしまう

だから濡らして表面を均一にしようと均しても、

私は何度か繰り返せば少しずつ良くなるだろう、と思っていたが、

5回目くらいから、どうにも「コレ以上は歪みが収まらない」という限界が

見えてきた

私は購入した粘土が足りなくなった事や、Amazonの在庫が切れて再入荷・再入手が厳しい

室内で粉塵の健康被害も気になる〜などの事情から

削って小さくしたり、コレ以上凹みを埋める手段が無いため、

ヤスリで削る事に過剰に神経質に成り、再湿化なめし、に拘り過ぎた故の

失敗であった

同じ理由で、ヒビの修正も、水は厳禁であった

粘土を盛る際には、定着・結合を良くする為に、下地を濡らして

再粘化してから新規の粘土を混ぜ込むのだが、

同じ要領で、ひび割れ部分を濡らして、水で溶いた粘土のドベを流し込む

という手法を用いていた。

乾燥してドベがヒケても、ヒビの奥まで流し込む事を優先し

一度で埋められなくても、何度か繰り返せば溝が浅くなり

最終的には埋まるだろうと思っていた

これも7度目、半月ほど(笑)経って

「これ・・・永遠に埋まら無くね???」と思い始めて

何故ひび割れるのか理屈がわからず、

解決出来ない謎であった。

私は、ひび割れ癖の謎が解消出来ないため、

この部分、割れた箇所を周辺まで丸ごと削って埋める、という対処を取るしかなく

長らく原因不明の力技での解決を余儀なくされていたが

推測ではあるが、結果的にもコレは水が原因であった様だ。

つまり、ヒビを解消する為に濡らす→膨張する→乾燥して再度縮む→また割れる

というスパンを繰り返しており、修正する度にヒビの原因を作り込んでいるので

永久機関の完成である

・

樹脂粘土は特に習得も技術も必要なく素人でも一発で完成できたのに

石粉粘土は奥が深いというか、とにかく手間が掛かってややこしい

乾燥にも工夫が居るし、ヒビ対策も面倒だし、表面の凹凸ボコボコも消さなきゃだし

ヤスリも大変だし、ツルツルにするには追加の表面処理が必要だし、

粘土に色をつけられないから色も塗らなきゃだし

感覚的に、

樹脂粘土はイッパツ筆入れ

石粉粘土は何度も微調整出来る鉛筆みたいな印象

理想の形状を試行錯誤して作り上げていくなら、時間も手間も掛かるが

石粉粘土の方が性に合っている

いや、イッパツで形状を作り出せる技量が有れば

樹脂粘土の方が速いんだろうけど・・・

・

絵でも3Dでもソウだが

技術未熟な、最初は

奇策に走らず、スタンダードな作品にするべきで

あまり標準的な作風から逸脱すると

自分の技量未熟による表現のブレを

これはこういうジャンルだから、俺はコウいうのが好きだから

という言い訳に出来てしまう

とはいえ今回は、

作品として高評価を狙う訳でも

技術向上が目的でもない

とにかく売ってない様な超乳素体を現実に手元にゲットしたい、の為であるので

乳がデカくなければ始まらない

・

胸上部、胴体中央側のラインが奇麗なカーブにならない

ココは、もう少し凹みカーブにして、乳首に向けて凸曲面になるように

繋いだ方が自然に見えるとは思うけど。

本来の胸(ベース素体の胸)の位置があるのでドウにもなら無い感じ・・・

とにかく超乳にしたい

垂れ乳にしたい、左右に流したい

みたいな願望と、

漫画チックな平面の大きな胸を、立体化して破綻なく繋ごうと試行錯誤して

やりたい事が2つ三つ重なると、判断迷って迷走して、は良くある話

もっと垂れ下がった饅頭型にする予定で有ったが

諸問題を誤魔化すために乳首位置を持ち上げて高さを稼ぐ事で

お茶を濁している

本当はもっと大きくしたかったのだが

思った以上に粘土を大量に消費して残りが心許ないのと

とにかく重たい

これが立体化の怖さ・・・

長さにしてホンの少し増やすと体積がボンッっと増えて

消費量も重量もマシマシである

粘土はスグに売り切れる上に、追加で買った粘土も到着まで8日掛かって

次に入荷するまで待って、配送を待つよりも

手持ちだけで完成させてしまいたい欲が出て、

粘土を節約したいが為と、時間に追われて焦るのとで

形状判断の見切りが甘くなってしまっている

この辺は、悩んだら何時までも悩み続けて、何時でも中断できて、

リトライできるパソコン3D作業とは異なる難しさである

※画面は開発中の物です

掲載されている情報は変更される可能性が有ります。

[コメントを書き込む(別窓)] コメント機能テスト運用中

|